リハビリテーション科

入職をお考えの方へ

職員教育について

当院のリハビリテーション科では、職員教育に力を入れて取り組んでいます。入職時オリエンテーションをはじめ、院内必須研修や科内勉強会を通して、着実なスキル向上をサポートします。

入職時オリエンテーション

業務開始に必要な知識を身につけるためのオリエンテーションを行い、安心して患者対応に取り組めるよう支援しています。医療安全や感染対策、介助方法、電子カルテの操作方法など、基本的な知識と技術を習得するプログラムを用意しています。

科内研修会

当院で対応する主な疾患に関する基本的な知識や技術を学ぶ機会として、科内研修会を定期的に実施しています。自己研鑽の一助となるよう、自由参加形式で開催しています。

2024年度 科内研修会実施一覧

| 実施月 | 演題 |

|---|---|

| 4 | 呼吸リハビリテーション |

| 5 | 周術期リハビリテーション |

| 6 | 脳血管リハビリテーション |

| 7 | 外部講師 ~嚥下の為のポジショニング~ |

| 8 | (順延) |

| 10 | 循環器疾患のリハビリテーション |

| 11 | 高次脳機能障害について |

| 12 | 形成外科疾患のリハビリテーション |

| 1 | 小児リハビリテーション |

| 2 | 外来リハビリテーション OT編 |

サークル活動

当院では、職員同士のつながりや自己研鑽の一環として、「サークル活動」を行っています。学生時代の部活動やサークルのように、興味を同じくする仲間が集まり、それぞれの関心分野を深めることを目的に、自由に活動しています。参加は自由で、職員自らがサークルを立ち上げ、活動内容も自分たちで決めています。

2024年度 サークル活動一覧

| 脳⾎管サークル | 脳卒中に関する基礎的な内容(機能解剖、疾患概要、リスク管理、脳画像の読み⽅、評価法など)について、講義形式で学ぶ勉強会を⾏いました。脳卒中への理解を深め、⽇々の臨床に活かすことを⽬的として取り組みました。 |

|---|---|

| CPXサークル | ⼼肺運動負荷試験(CPX)に関する理論の学習やデータ解析、症例検討を通じて、検査の実施に必要な知識と技術の習得を⽬指すサークルとして活動しました。実技練習や⽂献検討も⾏い、CPXの理解を深めながら、臨床への活⽤を推進しました。 |

| 呼吸器サークル | ⽉1回のペースで集まり、肺の解剖学や⽣理学の再確認と、それを臨床に活かすための実技練習を⾏いました。臨床⼯学技⼠を講師に招いた⼈⼯呼吸器の勉強会を開催したり、院外の研修会や学会に参加したりと、幅広く活動しました。 また、3学会合同呼吸療法認定⼠の資格取得を⽬指した取り組みも⾏い、昨年度は4名全員が合格することができました。 |

| 野球サークル | 野球×医療をテーマに、野球に関わる障害予防やケアについての勉強会を⽉に1回開催しました。野球に関連付けてはいましたが、運動器疾患全般に応⽤できる内容で、実技を中⼼に技術⼒を⾼めることを⽬的としておりました。 また、課外活動としてキャッチボールやバッティングセンターで実際に競技に触れ、学習したことの実践する機会ももうけつつ、運動する機会としても楽しみました。 |

| Physioサークル | 整形外科疾患を中⼼に症例検討や実技勉強会を⾏い、病態理解や臨床技術の向上を⽬的に活動しました。参加者同⼠が意⾒交換をしながら学び合い、学んだ内容を翌⽇の臨床に活かせるよう取り組みました。 |

新人教育について

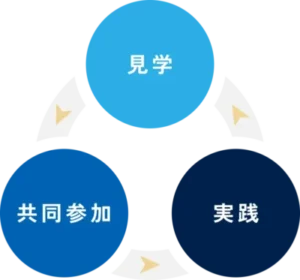

卒後2年間を新人教育期間とし、入職1年目を前期、2年目を後期と位置付けています。療法士としての専門能力に加え、社会人・医療人としての基礎力を育成します。

前期教育(1年目)

当院の前期教育は、プリセプター制度とメンター制度を組み合わせた体制で行っています。新人が安心して成長できるよう、段階的な支援体制を整えています。

入職後1年間は、プリセプターの指導のもと、臨床業務に取り組みます。患者担当に向けた準備(評価や治療プランの考案)から、リハビリテーション介入、カルテ記録、患者情報のまとめと振り返りまで、プリセプターが実務を共にしながら丁寧にサポートを行います。

業務は、見学から始まり、共同参加を経て、徐々に単独実践へと進みます。

多様な臨床場面に触れるために、チームローテーションを行い、1年間ですべてのチームを経験します。各チームにプリセプターを配置しており、さまざまな指導者から幅広い学びを得ることができます。

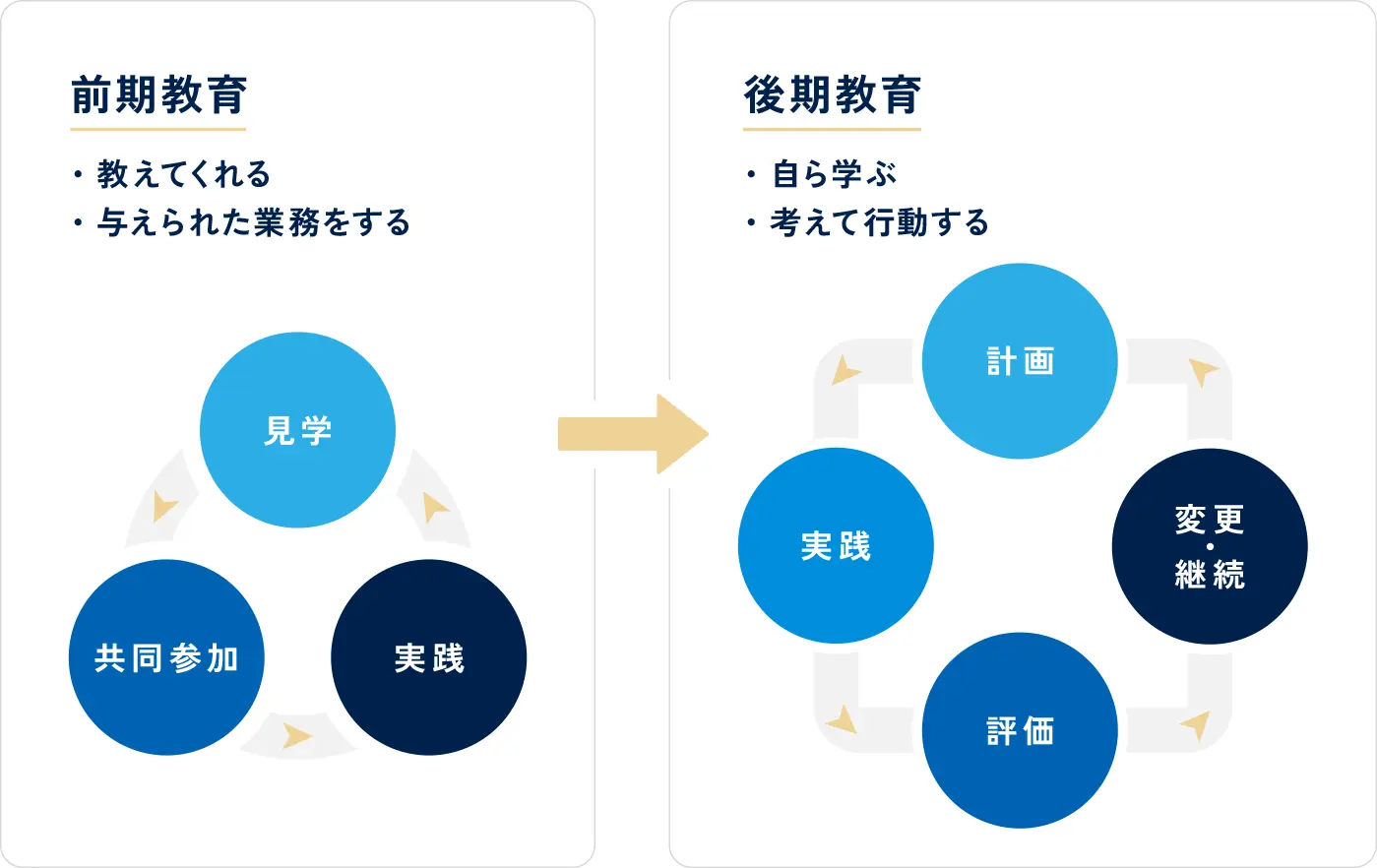

後期教育(2年目)

後期教育では、プリセプターによる個別指導を終え、自立した臨床判断のもとで行動できるようになるための準備期間に入ります。前期教育で得た経験を土台に、自ら課題を見つけて解決に取り組む力を育てていきます。日々の業務では、計画を立てて実践し、その結果を評価したうえで、計画を変更するのか継続するのかを考えるという一連の流れを繰り返していきます。

自ら振り返りを行い、必要に応じて先輩の助言を受けながら実践に活かしていきます。2年目も引き続きチームローテーションを通じて、多様な経験を積み重ねられるよう支援しています。

後期教育では、プリセプターのような専任指導者ではなく、全体を見守る教育担当者が配置されています。定期的な研修を開催し、2年目に必要なスキルの取得を支援するほか、グループワークや面談などを通して、安心して主体的に学べる環境を整えています。

さらに、3年目以降の専門領域選択に向け、自身の興味や適性を見つめ直す機会も設けています。

キャリア支援

3年目以降

自らの専門性を高めるためのステップアップ期間に入ります。興味のある分野や将来のビジョンに応じて、成長の方向を定め、専門家としての道を歩み始めます。あわせて、医療従事者・社会人としての素養も引き続き磨きます。

自身の興味や適性に応じて、専門分野の知識・技術を深めるとともに、新人指導や学生指導、研究活動など、療法士として求められる役割にも主体的に取り組み、自らの役割と責任を少しずつ広げながら、自分のペースで成長を目指していきます。

離島僻地医療の経験

キャリアデザインのイメージ

採用情報について

以下のページより詳細をご確認いただけます。