初期臨床研修について

当院の初期研修について

総合的な対応力の習得

東京西徳洲会病院の臨床研修は、地域における医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、日常診療において遭遇する様々な疾患・病態に対応できるゼネラリストとしての実力をつけることを目的とする。

初期研修における到達目標

- プライマリーケア:救命救急を基本とした日常診療における患者様の病態を把握し、対応力を身につける。

- 患者・家族への理解:患者とのコミュニケーションを通じて患者・家族の心理的、社会的背景を把握し、対応ができる。

- チーム医療の理解:チームとして医療を行う必要性を理解し、コメディカルと協同して日々の研修に努める。

研修理念と基本方針

研修理念

「生命だけは平等だ」の理念のもと、医師としての人格を涵養し、救急医療を中心に断らない医療の実践、医学の知識、医療技術、医療人としてのモラルを身につけさせ、社会に貢献できる医師を育成する。

基本方針

初期臨床研修は日本の医療制度の中で義務化されている唯一の研修である。 当院の研修の目標は、自分自身が良い臨床医になることだけでなく、将来後人達を育てられる良い指導医になることである。

良い臨床医とは、患者に対してempathyを持ち、的確な診断治療を行なえる医師のことである。この目標が達成できるように研修体制には以下のような工夫がなされている。

- 研修に集中できる。

- チーム医療の研修ができる。

- Primary Care,Emergency Careの研修が充実している。

- スーパーローテーションである。

- 僻地・離島医療を体験することができる。

- 研修修了後も上級医として活躍できる。

- 学会活動ができる。

プログラムの概要

地域の医療機関と連携した総合研修プログラムを提供

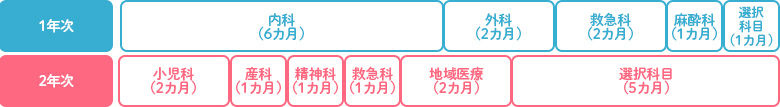

1年次は、内科(2ヵ月)、外科(2ヵ月)、救急総合診療科(2ヵ月)、麻酔科(1ヵ月)、選択科(1ヵ月)の各科をローテートして外来・病棟診療の基本を身につけます。 救急科での研修は、2ヶ月間の固定ローテートに加えて、内科・外科研修中も年間を通じて週に1~2 回の頻度で(当直を含む)2年次終了まで継続し、エマージェンシ―・ケアとプライマリー・ケアの症例を数多く経験できます。

2年次は、救急総合診療科(1ヵ月)、小児科(2ヵ月)、産婦人科(1ヵ月)、精神科(1ヵ月)、地域医療(2ヵ月)、選択科(5ヵ月)を必修科とし、 残りの5ヶ月を選択科として研修を行います。1年次と同様に全てのローテートと並行して救急診療科にて週に1~2回の頻度で(当直も含む)研修します。

東京西徳洲会病院初期研修プログラム

科別研修プログラム一覧

プログラムの特徴

救急診療研修を2年間継続し、初期対応力を修得

当院の救急診療科は北米型ERの実践により、ウォークインの軽症から救命が必要な重症患者まですべてを受け入れ、初期診断・初期治療を行ったのち、専門診療科に紹介するシステムを取っています。

選択科目では専門性の高い診療科の研修も

選択研修では、様々な学会の教育認定施設である診療科において研修することができます。 特に循環器内科は症例数が豊富であり、専門研修に繋がる研修が可能です。

研修スケジュール例

たすき掛けプログラム

当院では、新潟県との「たすき掛けプログラム」を実施しております。

※「たすき掛けプログラム」とは、1年目と2年目を異なる病院で研修を行うプログラムです