整形外科

スポーツ・関節機能再建

超音波診療

当院では超音波を活用したスポーツ診療に力を入れています。

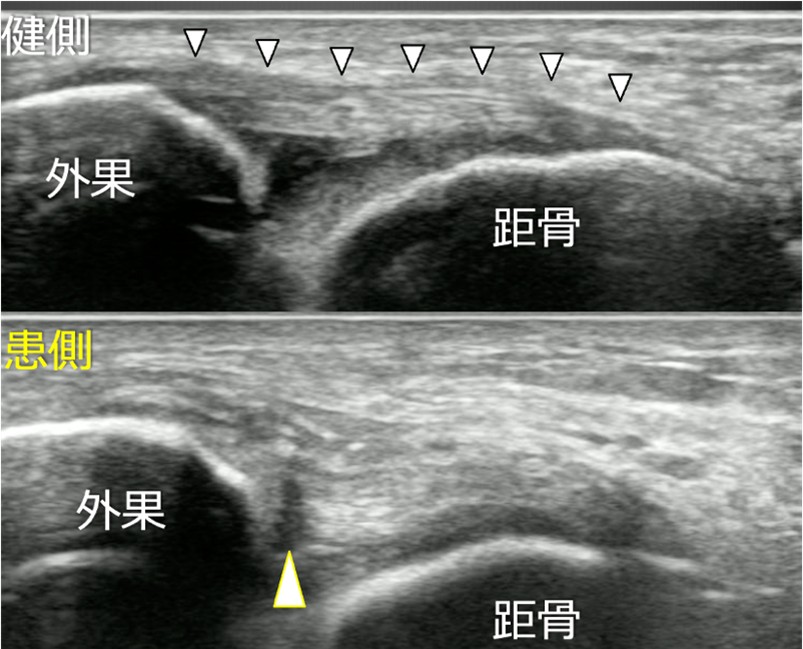

スポーツ傷害の診療において、適切な画像診断を行うことは大切です。現在の超音波検査は、レントゲンでは直接見ることが出来ない靱帯や腱の損傷部位を鮮明に描出することができ、従来のMRIやCTとは異なり「動き」の中で診断することが可能です(図1)。

また、超音波画像を見ながら注射を行うことで、診断だけではなく神経や血管をよけて、安全かつ正確に標的組織へ注射を行うことができます。また神経ブロックを多用し、疼痛やストレスの少ない治療を目指しています。

関節鏡手術

従来の関節の手術では大きな傷ができ、入院期間も長く患者さんへの負担も大きなものでした。近年、関節鏡視下手術が発展し、安全かつ短期入院でより高度な手術も関節鏡下で行えるようになりました。

関節鏡手術のメリットは

- 感染症を起こしにくい

- 正常組織を傷つけにくい

- 痛みが少ないため患者さんへの負担も小さい

- 美容的観点から手術後に残る傷跡が小さい

などがあり、従来の切開して行う方法に比べてとても体にかかる負担が少ない(低侵襲)方法です。

当院では膝関節、肩関節、足関節、肘関節などの手術に積極的に使用しています。

代表的な疾患

前十字靭帯損傷・半月板損傷

前十字靭帯(ACL)とは膝関節の中央にある靭帯で、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)をつないでいます。膝の前後の動きやねじれに対する安定性を保つ役割があります。

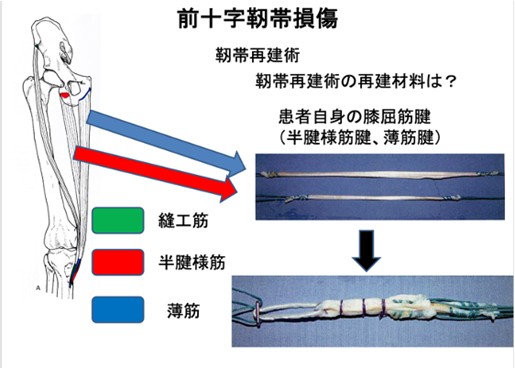

前十字靭帯損傷の主な原因は急な方向転換やストップ動作(サッカー、バスケ、ラグビーなど)、ジャンプ後の着地での膝のねじれ、接触プレー(他選手との衝突など)です。症状としては「ブチッ」という音や感覚、膝の激しい痛みと腫れ(数時間以内に顕著になる)、膝の不安定感(膝が「抜ける」ような感覚)、可動域の制限です。問診と身体診察(ラックマンテストなど)、MRI(断裂の有無や程度の評価)、超音波検査やX線(他の損傷との鑑別)で診断をします。治療法としては、スポーツ復帰や将来的な関節症性変化のリスクから基本的に手術治療が選択されます。

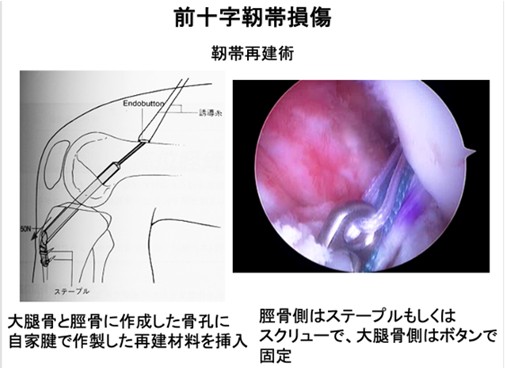

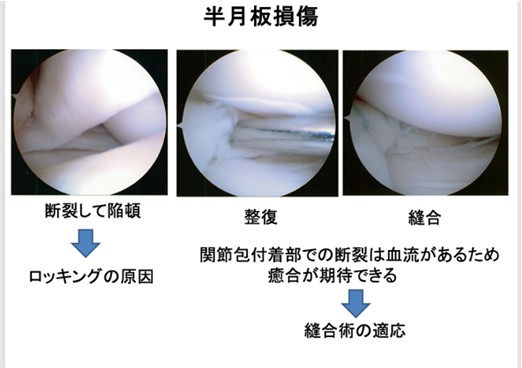

手術は自家腱(ハムストリングス腱、BTBなど)を使って再建するのが一般的です(図2・3)。手術後は6か月〜1年程度のリハビリが必要となり、膝周囲筋の強化、可動域の回復、神経筋コントロールの再学習、再受傷を防ぐための予防トレーニングも重要となります。半月板損傷、軟骨損傷を伴うことがあり、同時に手術治療を行うことがあります(図4)。

反復性膝蓋骨脱

膝蓋骨脱臼とは大腿骨(太ももの骨)に対して膝蓋骨(膝のお皿)がはずれる状態です。外側の脱臼がほとんどで、内側の脱臼は非常にまれです。

外傷以外に膝蓋大腿関節(太ももと膝のお皿の関節)の先天的な形態異常、全身の関節弛緩性、軟部組織のバランス異常など、さまざまな素因により膝蓋大腿関節の適合性が悪く、膝蓋骨が外側にずれてしまっていることが病態の背景としてあります。初回の脱臼は10歳代の女性が生じることが多く、その後繰り返し脱臼をきたすと反復性膝蓋骨脱臼へと移行します。ジャンプ着地や膝を捻る動作などで、膝蓋骨(膝のお皿)がはずれそう、もしくは、はずれる感覚を自覚します。

受傷後は、膝痛や膝に力が入らない、膝がガクッとするなどの症状(Giving way)が出現します。新鮮例では膝の痛みや腫れが生じますが、自然に整復されることが多いです。最初の脱臼以後、脱臼を繰り返すようになると痛みや腫れなどよりも、膝の不安定感が強くなり、スポーツ活動のみならず日常動作でも支障をきたします。

急性期や脱臼の程度が軽いものでは、筋力トレーニングや脱臼を予防するためのサポーターを用いた保存療法を行います。反復性脱臼や、初回脱臼でも脱臼しやすい素因が明らかで、膝の不安感が強く、反復性脱臼になる可能性が高い場合には、手術療法が適応となります。

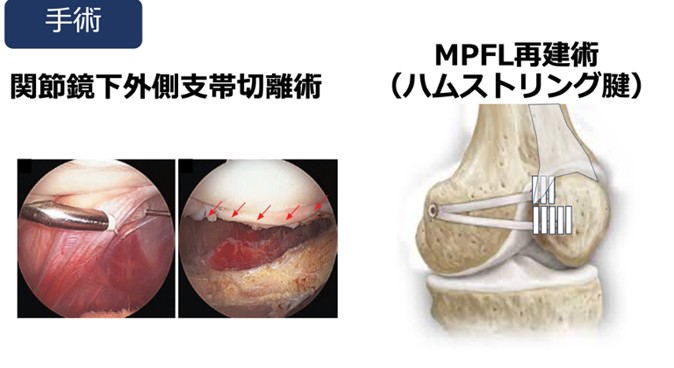

近年、脱臼を繰り返すことで、脱臼の防止に重要な役割を果たしている内側膝蓋大腿靭帯(MPFL)が破綻すること、および反対に外側支帯の拘縮が生じることが知られており、当院では積極的に外側支帯の切離術およびMPFLの再建術を行っています(図5)。また必要に応じて骨切り術を行うこともあります(図6)。

腱板損傷・凍結肩

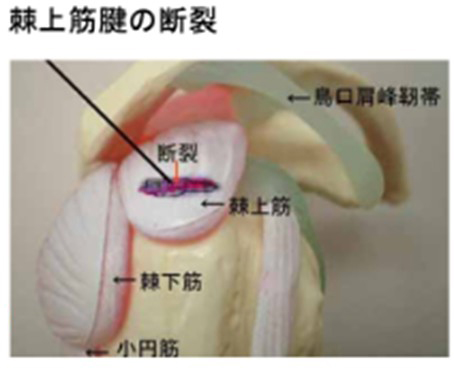

肩関節はアウターマッスルである表面の三角筋とインナーマッスルである腱板(棘上筋・棘下筋・肩甲下筋・小円筋)が協調することによって動きます。アウターマッスルは大きく太いために強い力を発揮し、インナーマッスルとは関節の近くに存在するため関節の安定性を高める機能があります。

肩関節は肩甲骨の関節窩(受け皿)に上腕骨頭がはまっており、インナーマッスルである腱板が働く事により上腕骨が受け皿に押し付けられ安定します。腱板が切れることにより、その安定性が損なわれ、肩をあげる事ができなくなり、痛みの原因となります(図7)。

腱板が切れる原因としては転倒や落下などや・重たいものを持った時など急激な肩への負荷で切れてしまう外傷性のものや、加齢性の変化で徐々に腱板が徐々にすり減り切れる変性による断裂、およびそれに軽微な外傷が加わって起こるものがあります。

症状は肩を挙げた時の痛みや夜間の疼くような痛み、また肩を挙げられないといった症状です。一般の整形外科で四十肩五十肩と診断されることも多く、四十肩五十肩と言われた患者さんの中に腱板断裂の患者さんがいる事はよくあります。

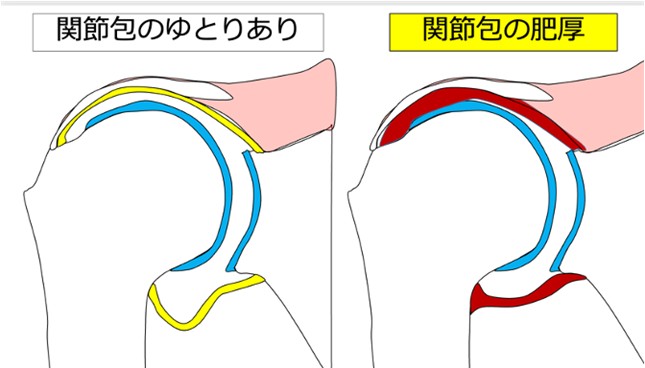

四十肩五十肩は、別名として凍結肩と言われるように少し時間が立つと関節包と言われる関節の袋が肥厚し、凍結したように固まって動かせなくなります(拘縮)(図8)。これは他の人が肩を上げようとしても硬くなっていて動かせない状態です。

一方で腱板断裂の患者さんは痛みで肩があげられなかったり、自分であげる事はできなくても、拘縮は比較的少ないと言われています。

レントゲンでは腱板は映らないため、正確な診断はできません。正確な診断には超音波検査やMRI検査が必要となります。

腱板断裂の治療には痛みや可動域制限に対して、切れていない残った腱板の筋力訓練や鎮痛薬の投与、また肩関節への注射などが行われます。しかしながらこれらの治療で切れた腱板が修復されるわけではありません。腱板とは筋肉が骨にくっつくところが白いスジのようになりそれが板状に集まっているため腱板と言われます。筋肉の損傷(肉離れ)は血の巡りがいいため自然に治りやすいですが、腱板断裂はこの白いスジの部分が骨から剥がれるように断裂するため、自然に治ることは通常ありません。

最近の研究結果では腱板断裂が生じると断裂の大きさ・痛みや肩の上げにくさなどの病状は経時的に進行するとされています。また切れた腱板の筋肉は有効な活動を行えず、変性していきます。変性とは筋肉が痩せたり(萎縮)、長さが短く縮こまったり(退縮)、中に脂肪が入り硬くなったり(脂肪浸潤)します。変性が進むと切れた腱板を元の骨にくっついていたところまで引っ張り出せず、縫うことが困難となることがあります。

漫然と経過を見ていると断裂の大きさや編成が進行し、症状が高度になった時にはもう手術が困難であったり、手術の成績が落ちてしまうことが考えられます。患者さんの年齢、症状、職業、断裂の具合などを考え、適切な治療を適切なタイミングで考えなくてはなりません。

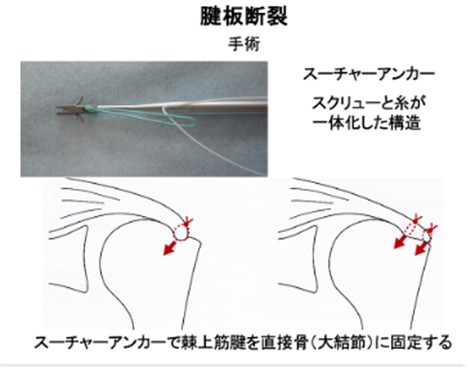

切れた腱板を修復するには手術によってつなげる必要があります。当院では肩関節鏡による腱板修復を行なっており、1cm弱の孔を4〜5箇所で開けそこから内視鏡や手術器具を挿入し手術を行います。アンカーという糸がついたネジを骨に差し込み、糸を断裂した腱板に通して腱板を骨に縫合します(図9)。

縫合した腱板は縫合糸でずっと支えることを目的としているわけではなく、腱板と骨の付着部がくっつく事を目的としています。生物学的にくっつくには傷の治りと一緒で時間が必要であり、そのため術後の時期に応じたリハビリテーションを行う必要があります。

腱板の縫合部に緊張が加わらないように術後3週程度装具を使用します。

凍結肩の治療としては注射やリハビリテーションが有効ですが、約半数の患者さんで症状が残存したり、経過が長く著しく日常生活に支障ときたすことが知られています。そのため当院では日帰りでできる、神経ブロックを用いた非観血的(切らない)肩関節受動術を行っています。

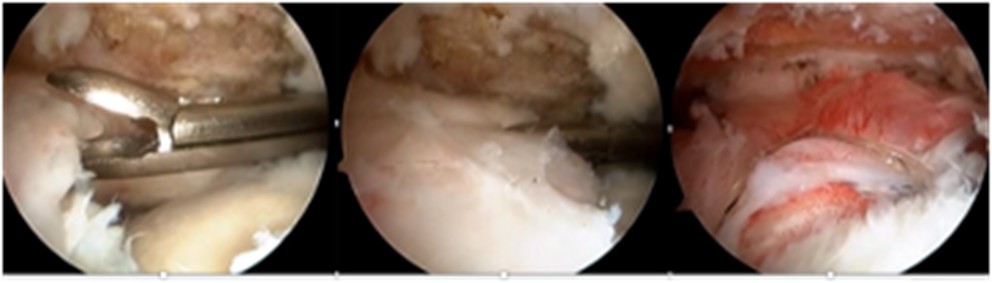

また重症度によっては数日入院での関節鏡下肩関節受動術を勧めることもあります(図10)。

これらのメリットは疼痛が劇的に改善すること、またリハビリテーションが進み早期に可動域の改善が見込め、日常生活へ早期に復帰できることです。

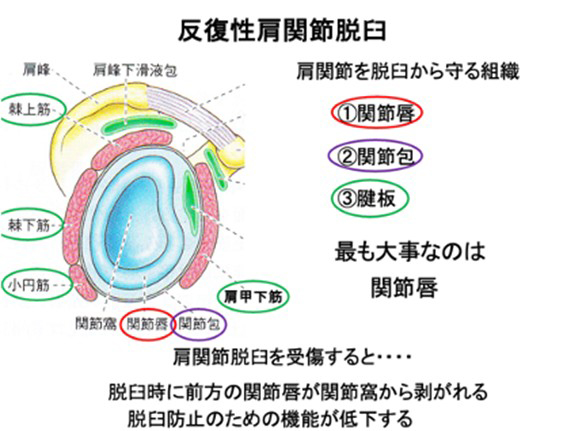

反復性肩関節脱臼

反復性肩関節脱臼とは、一度肩関節が脱臼した後、再発を繰り返す状態を指します。肩関節が脱臼すると、肩関節を支える組織が損傷し、再発しやすくなるため、日常生活やスポーツ活動に支障をきたすことがあります。

外傷(スポーツによる怪我など)で肩関節が一度脱臼すると、関節唇や靭帯が損傷し、肩関節が不安定になります。初回の脱臼では固定、リハビリテーションでの治癒をめざします。2回目の脱臼をすると、3回目以降に脱臼する確率が50%以上となり、軽い外力(寝返り、腕を後ろに組むなど)で脱臼を繰り返すようになります。この状態を反復性肩関節脱臼と言います。

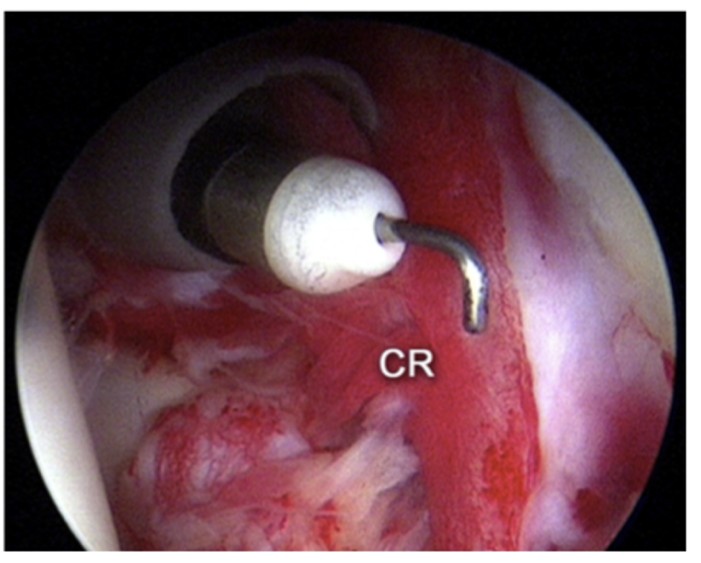

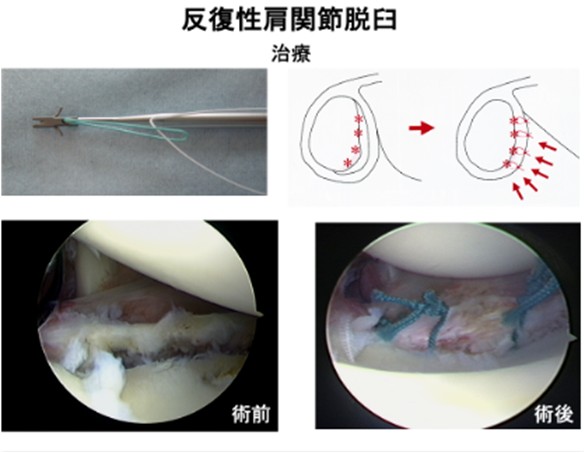

再発を繰り返す場合は手術が必要となることが多く、手術では、損傷した組織を縫合したり、骨を補強したりすることがあります。一般的に、関節唇と言われる肩関節の吸盤の働きをしている構造物がこの病態にもっとも関与していると言われており(図11)、手術では一般的に関節唇を関節鏡手術で修復します(図12)。

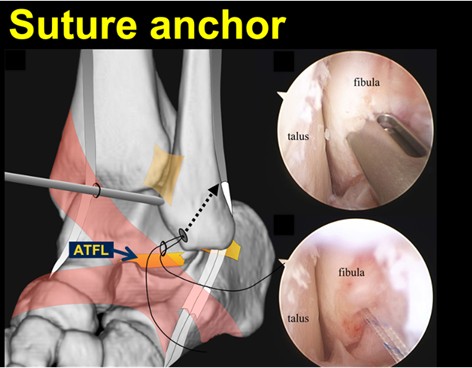

足関節外側靭帯損傷

足関節外側靭帯損傷はいわゆる足関節捻挫で受傷することが多い、スポーツ傷害の中で最も頻度の高いものの一つです。そのほとんどが保存治療で治癒すると考えられがちですが、最新の研究によると30%前後は慢性化し、足関節の不安定性や疼痛が残存し、スポーツ活動や日常生活に支障ときたしていることが知られています。

リハビリテーションや投薬治療で改善がみられない場合は、手術治療が適応となることがあります。

手術は関節鏡を併用して、スーチャーアンカーを用いて外側靭帯を修復します(図13)。

第5中足骨疲労骨折

スポーツ外傷では疲労骨折が問題となることが多いです。様々な場所に生じる疲労骨折の中でも、再発や遷延治癒のリスクが高く、手術治療が必要となることが多い疾患として第5中足骨疲労骨折があります。

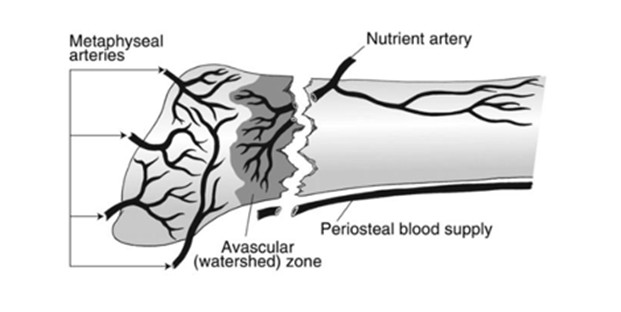

この部位は、血流の関係から再発、遷延治癒のリスクが高く(図14)、早期のスポーツ復帰のために手術治療を積極的に行っています。手術治療としては骨の中にスクリューを挿入して骨折部の安定を得る方法が一般的です(図15)。