睡眠呼吸障害科(睡眠時無呼吸症候群外来)

睡眠時無呼吸症候群

概要

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠関連呼吸障害群に属する病気で、睡眠中に「呼吸が止まる」または「呼吸が浅く弱くなる」状態を繰り返す病気の総称です。

寝ているときに呼吸が止まったり弱くなったりすることでそのたびに脳が目覚め(実際に目が覚めてしまうこともあります)十分な睡眠がとれず日中に強い眠気を引き起こすだけでなく、放っておくと様々な臓器に障害を及ぼす危険性が高くなる見逃すことの出来ない重要な病気の一つです。

潜在患者数は300~500万人とも言われ、肥満などの生活習慣病との関わりも深く、今世紀を代表する病気と言えるでしょう。英語ではSleep Apnea Syndromeと言い、その頭文字を取ってSAS、通常「サス」と呼ばれています。(以前はSASと言ったら、サザンオールスターズでしたけど…)

SASには、

- 上部の気道(空気の通り道)が塞がるか狭くなることで生じる閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)

- 様々な原因で脳からの呼吸の命令に異常が起こる中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)

- それらの混合型

に大きく分けられますが、SASの大部分は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)ですので、これ以降は「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」についてお伝え致します。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群のしくみ

上気道が狭くなるか、完全に閉塞することによって生じます。

特に、肥満体の人、脂肪が多く首回りが短く太い人、顎の小さい人、下顎が上顎に対して後退している人に起こりやすく、このような人の場合気道が狭くなっているうえに、寝ている間は喉の筋肉や舌が緩んでいるため、気道が塞がりやすくなっています。

その他、扁桃腺の大きい人やアデノイドも気道が塞がりやすくなります。また、女性ホルモンには上気道が塞がるのを防ぐ働きがあり、閉経の前後でSASの発生率が増加するとの報告もあります。

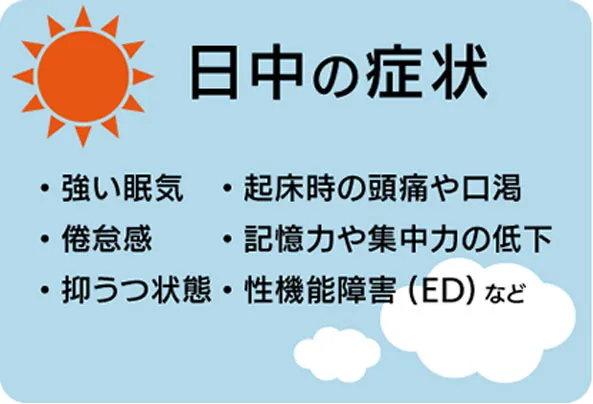

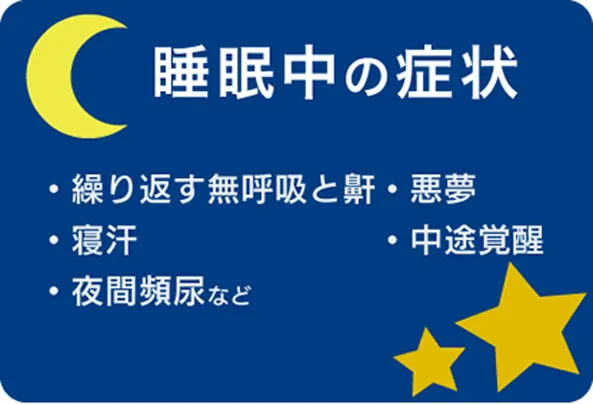

症状

寝ている間に呼吸が頻回に止まったり弱くなったりすると、そのたびに睡眠が妨げられ、様々な症状を起こします。

眠気は必ず起こるわけではない

特に女性では過度の眠気は目立たないことがあり、疲労感や不眠の訴えが多いと言われています。

寝ているときのことは自分ではわからない

睡眠中の鼾や無呼吸は自分では気づかないものです。周りにいる人の気づきが重要です。

実際、多くの方が家の人(特に配偶者などのベッドパートナー)からの指摘によって受診されています。

検査・診断

ポリソムノグラフィー(PSG)検査によって睡眠中の呼吸状態や酸素飽和度(1泊入院して行う精密検査ではそのほかに脳波や筋電図、眼球運動を測定します)を測定し、1時間当りの10秒以上続く無呼吸または低呼吸の回数を調べます。

この回数のことを、無呼吸低呼吸指数(AHI)と言います。正常は5回未満ですが…

AHIが5回以上で前述の症状を伴うか、症状が無くてもAHIが15回以上であれば、閉塞性睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

合併症・併発症

睡眠時無呼吸症候群では、肥満などの生活習慣病やメタボリックシンドロームと密接に関わり、健常な人と比べて身体に重大な病気を引き起こす危険性が高まることがわかっています。

日中の眠気は侮れない

日中の眠気による交通事故の発生は健常人の2.4倍と言われ、大きな社会問題となっています。

集中力が落ち、仕事での効率の低下やミスを招いて、社会的信用を失墜ことにもつながりかねません。日中の眠気、と聞くとたいしたことの無いように思われがちですが決して油断は出来ません。

薬剤抵抗性高血圧とOSAS

血圧が高くて薬を飲んでいるがなかなか下がらない…薬だけが数も種類もどんどん増える一方…こうした治療抵抗性高血圧にOSASが高率に合併しているとの報告があります。

医療を提供する我々もこうした視点から患者さんを拝見する必要があると考えます。

治療

1. CPAP(持続陽圧呼吸)治療

シーパップと呼んでいます。現在、睡眠時無呼吸症候群に対する安全で有効な第一選択治療法として普及しています。使い始めたその日から効果が期待できるのが最大の利点です。鼻にマスクを付け、マスクにつながった小型の装置から送られる空気圧をとり込むことにより、気道が塞がるのを防止します。

日本ではAHIが20回以上で自覚症状があれば保険適応となります。保険診療を続ける場合、原則毎月CPAP療法を処方された医療機関を受診していただく必要があります。

花粉症の方は要注意

花粉症などの鼻アレルギーのある方は鼻詰まりや鼻汁によってCPAP使用が困難となる場合があります。その際には内服や点鼻薬の併用が必要です、担当医とご相談下さい。

2. 歯科口腔内装置(OA)

下顎を前方に移動し固定させるマウスピースを使用する方法です。下顎が後退している人や顎の小さい人に有効と考えられ、携帯にも便利です。

保険も適応されますが、今のところCPAPより効果が劣るとされており、軽症の方や、何らかの理由でCPAP治療が継続できない場合の代替治療と考えられます。

適応のある方やマウスピース作成をご希望の方には、歯科・口腔外科診療の依頼を致します。

3. 手術

お子さんでは、アデノイドや口蓋扁桃腺肥大がSASの原因であることが多く、扁桃腺摘出やアデノイド切除が第一選択治療法です。大人の場合でも口蓋扁桃肥大がある場合や、他の方法で治療が上手くいかなかった場合に、耳鼻咽喉科での手術が考慮されます。

口蓋扁桃腺摘出以外で一般的な手術法として、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)がありますが、有効率は50%前後とされており、術後の疼痛や鼻声、癒着による再発などの問題もありますので、手術適応の決定については専門の耳鼻科医の判断が必要です。

また近年、レーザー手術も行われるようになりました。痛みが少なく患者さんの負担も軽く、鼾の改善が期待できますが、軽症以外のSASに対しての有効性については不明な点もあります。

※耳鼻科手術につきましては、必ず専門の耳鼻咽喉科医の診察を受け、手術方法や有効性、手術リスクや合併症について十分な説明を受け、ご理解ご納得された上で治療を受けられるようお願い致します。

日常生活上の注意点

1. 減量

体重の増加に伴い首回りや喉が太くなりOSASの危険性は高くなります。肥満の方は減量に心がけましょう。

重症のOSASでは減量だけでCPAPを中止できるまで改善することは極めて困難とされていますが、無呼吸低呼吸指数(AHI)を低下させる効果は期待できます。

2. 横向きで入眠

仰向けで寝ると下向きの重力がかかって舌根部や咽頭の上部、軟口蓋が沈下して気道が狭くなります。ですので、横向きに寝ることで鼾や無呼吸をある程度改善させることが出来ます。抱き枕や横向き寝用枕を利用すると有効な場合があります。

3. 適度の飲酒

飲酒は禁止、と言うわけではありませんが、アルコールは筋肉の緊張を和らげるため、舌や咽頭の筋肉も緩んで鼾や無呼吸を悪化させる可能性があります。従って、就寝前の飲酒(少なくとも4時間前)は避けて下さい。

4. 安定剤や睡眠導入剤の服用をひかえる

殆どの安定剤や睡眠導入剤はアルコールと同様に舌や顎の筋肉の緊張を和らげ鼾や無呼吸を悪化させる可能性があります

しかしながら、これらの薬の服用が習慣付いていて止めるのが難しいと言う方もおられると思います。呼吸を悪化させにくい薬もありますので、担当医とご相談になりながら適切な服薬方法を決めていくことをお勧めします。

5. 禁煙

喫煙は呼吸器機能に悪影響をもたらすばかりでなく、癌や心臓病など様々な病気を発症させる危険性を高めます。